Ein Wimpernschlag reicht im alpinen Skisport manchmal aus, um zur Legende zu werden.

Doch wer stoppt eigentlich die Zeit, bis Mikaela Shiffrin oder Marco Odermatt vom Start ins Ziel kommen? Und wie gelangen Zeiten, Geschwindigkeit oder die Weite der waghalsigen Sprünge auf den Bildschirm und somit zum Zuschauer nach Hause?

Für all das verantwortlich ist das Schweizer Unternehmen Longines.

Die Uhr, die niemals stillsteht – Longines als Zeitmess-Pionier

1832 gegründet, ist Longines seit über 100 Jahren ein Pionier in der Sportzeitmessung.

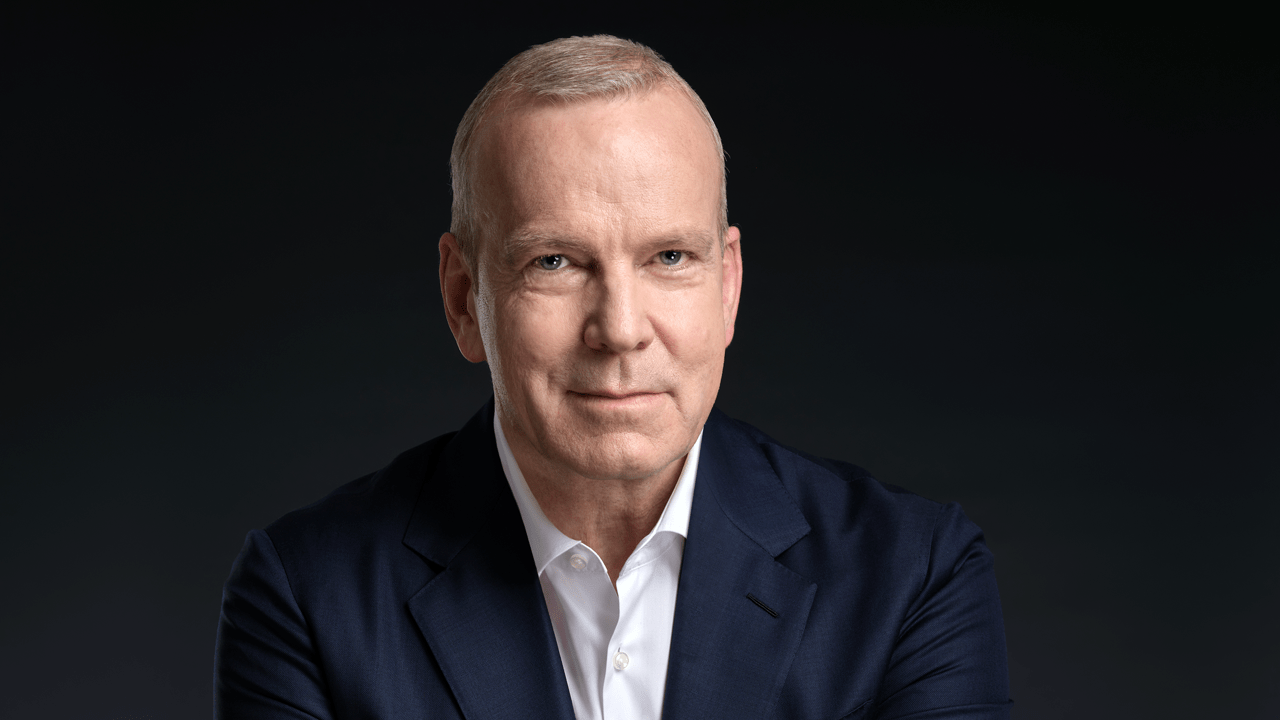

"Longines war die erste Marke, die 1914 Sportevents auf eine Zehntelsekunde und 1916 auf eine Hundertstelsekunde genau messen konnte", erklärt CEO Matthias Breschan.

Heute setzt das Unternehmen bei Sportveranstaltungen wie dem Alpinen Ski-Weltcup oder der Alpinen Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm auf modernste digitale Sensoren, hochpräzise Fotofinish-Kameras und eine sekundenschnelle Live-Datenübertragung.

„Es geht um Präzision von Zehntel- und Hundertstelsekunden, letztendlich werden sogar Millionstel von Sekunden gemessen“, veranschaulicht Breschan.

Hightech auf der Piste: Zeitmessung als logistische Meisterleistung

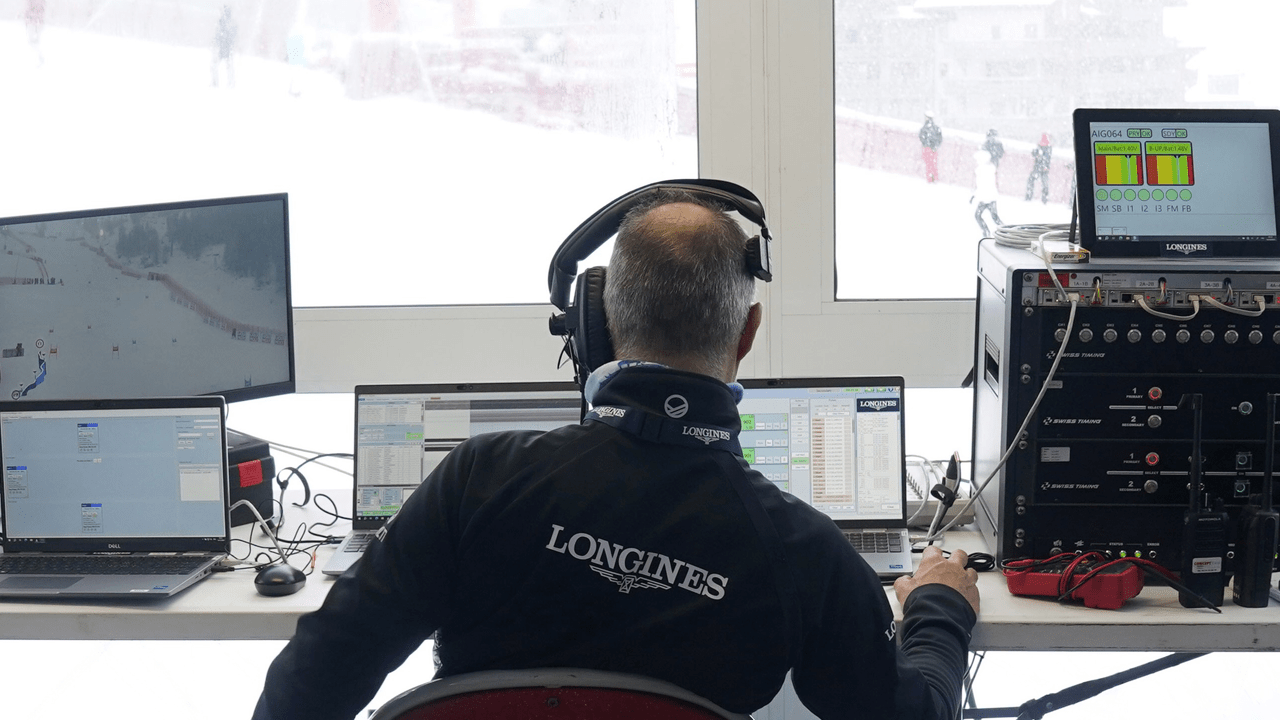

Die Zeitmessung bei Weltcup-Rennen und Weltmeisterschaften ist ein komplexes Zusammenspiel aus Technologie, Logistik und Erfahrung.

"Wir haben sechs mobile Zeitmess-Sets, die weltweit unterwegs sind, und insgesamt 50 Techniker, die dafür sorgen, dass jede Messung auf die Millisekunde genau ist", erklärt Pascal Rossier, Head of Sports Operation and Services bei Longines.

Zwischen 1,6 und drei Tonnen Material werden vor Ort für die Zeitmessung benötigt. Für ein Weltcup-Rennen braucht es zwei bis drei Tage, um alles zu installieren. Die gesamte Rennstrecke ist von Start bis Ziel mit einer Doppelverkabelung ausgestattet, um eine fehlerfreie und redundante Datenübertragung sicherzustellen.

Vom Start bis zur Ziellinie: So funktioniert die Zeitmessung

Der Messvorgang beginnt bereits am Starttor, das der Athlet selbst aktiviert, sobald er auf die Strecke geht.

"Wenn der Athlet das Starttor passiert, wird ein Impuls sowohl an den A-Schalter als auch an den B-Schalter gesendet", erklärt Rossier. "Diese Information wird an den Zeitmessraum unten an der Ziellinie übertragen. Alles basiert auf primären und sekundären Systemen, weil wir uns keine Fehler leisten können."

Entlang der Strecke sind mehrere Zwischenzeit-Messpunkte mit Lichtschranken positioniert, um die Performance der Fahrer exakt zu analysieren.

"Wir erfassen, verarbeiten und übertragen die Daten, die dann als Grafiken im Fernsehen erscheinen. Kommentatoren erhalten die Live-Daten auf ihren Bildschirmen, und auch die Zuschauer vor Ort sehen die Informationen auf der Videoanzeige", führt Rossier weiter aus.

Geschwindigkeit sichtbar machen

Ein besonderes Highlight der modernen Zeitmessung ist ein Sensor am Skischuh der Athleten, der speziell für die Speed-Disziplinen wie Super-G und Abfahrt entwickelt wurde.

"In diesen Disziplinen verwenden wir Bewegungssensoren, um in Echtzeit Daten zur Leistung der Athleten zu erfassen", erklärt Rossier. "Der Sensor ist hinten am Skischuh befestigt und misst Sprungweiten sowie die Geschwindigkeit in bestimmten Abschnitten der Strecke. Bei manchen Rennen messen wir zum Beispiel auch, wie lange es dauert, bis ein Athlet 80 oder 100 km/h erreicht."

Was passiert, wenn die Technik versagt?

Gerade bei Weltcup-Rennen oder den Ski-Weltmeisterschaften ist eine hochpräzise Zeitmessung unerlässlich. Ein einziger Fehler könnte das gesamte Rennergebnis verfälschen.

Aber was, wenn die automatischen Zeitmesssysteme doch einmal ausfallen?

„Für den Fall, dass Primär- und Sekundärsystem tatsächlich einmal versagen, wird die Zeit noch manuell per Stoppuhr erfasst – allerdings nur auf eine Zehntelsekunde genau“, sagt Rossier und lächelt: „Dass die Zeitnehmung ausfällt, ist theoretisch möglich, aber praktisch so gut wie ausgeschlossen.“

Seit einem Jahrhundert ist Longines eine feste Größe im alpinen Skisport. Alles begann im Jahr 1924, als die Marke Zeitmessgeräte für ein Skirennen in der Nähe ihres Schweizer Firmensitzes zur Verfügung stellte. Dieser Pioniergeist setzte sich 1937 bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Chamonix (Frankreich) fort, wo Longines erstmals fotoelektrische Zellen zum Einsatz brachte und damit einen neuen Präzisionsstandard in der Zeitnahme setzte. Die Marke ist bis heute im alpinen Spitzensport aktiv und entwickelt ihre Zeitmesstechnologien mit Innovationen wie dem Longines Live Alpine Data-System kontinuierlich weiter. Als Offizieller Partner und Offizieller Zeitnehmer des FIS Alpinen Ski-Weltcups und der FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach (Österreich) 2025 wird die Marke live dabei sein, wenn ihre Ski-Champions auf dem Siegertreppchen glänzen. Zu den Longines Ski-Athlet:innen zählen unter anderem Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt, Loic Meillard, Clement Noel, Alex Vinatzer, Melanie Meillard, Lara Colturi und Alexis Monney. Anlässlich der Weltmeisterschaft in Saalbach präsentiert Longines mit der geflügelten Sanduhr eine auf 2.025 Stück limitierte Auflage ihres bekannten Conquest Chronograph.